亙2025擭10寧崋亜

| 巻幣嫃惂嶌丂丂愒徏楌巎傑偮傝丂丂僂僅乕僉儞僌戝夛丂丂乽擔杮偺攷棗夛偲戝捁孿夘乿 偐傒偛偍傝枩攷丂丂巻忋奊庤巻揥丂丂偗偄偡偗偠傖僼僃乕僘俀丂丂乽儅乕僕僫儖偵偄傞乿 乽愳傪峩偡丒杹偔乿丂丂BOOK僞僀儉丂丂惔晼嶌昳揥丂丂擭夑忬偯偔傝丂丂恊巕僶僗僣傾乕 埰嫃搷僕儍儉丂丂儈儏乕僕僢僋僙儔僺乕僐儞僒乕僩丂丂壴曋傝丂丂傂偑偟憼忣曬丂丂忣曬僾儔僓 |

| 崅椾恄幮揱愢傪巻幣嫃偵 |

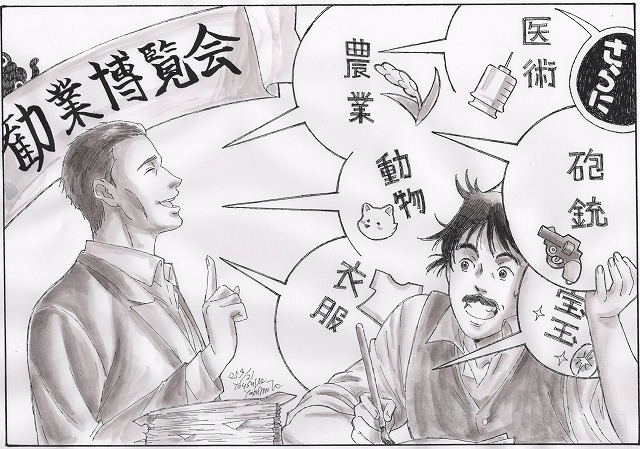

| 丂忋孲挰崅楊幰戝妛乽愮庬愳妛墍乿儃儔儞僥傿傾晹偲忋孲拞妛峑旤弍晹偑嫤椡偟偰丄偙偺傎偳巻幣嫃乽崅椾恄幮揱愢丂揤墹偝傫乿傪惂嶌偟偨丅 丂儃儔儞僥傿傾晹偱偼丄忋孲挰撪偺奺抧堟偵揱傢傞柉榖傪揱彸偟偰偄偒偨偄偲巻幣嫃傪惂嶌偟偰偙偳傕墍傗彫妛峑傊弌岦偄偰斺業偟偰偄傞丅嶳栰棦彫妛峑偱斺業偟偨嵺偵乽惀旕丄嶳栰棦抧嬫偺柉榖傕庢傝忋偘偰傎偟偄乿偲梫朷偝傟丄崅椾恄幮偺怺郪宨峅媨巌偵傛傞尨嶌傪尦偵偟偰巕偳傕岦偗偵榖傪彂偒捈偟偨丅 丂奊偼丄儃儔儞僥傿傾晹偺埶棅傪夣戻偟偨忋孲拞妛峑旤弍晹偑扴摉丅11枃暘偺榖傪堦枃堦枃奊婲偙偟偟丄侾擭惗晹堳偑儊僀儞偵側偭偰奊晅偗偟偨丅尨夋偼媨嶈嵤怱偝傫偑扴摉丅巻幣嫃偵搊応偡傞僉儍儔僋僞乕偼怺郪婓乆晼偝傫偑峫埬偟偨丅 丂俋寧12擔偺憽掓幃偱姰惉偟偨奊傪弶傔偰傒偨儃儔儞僥傿傾晹儊儞僶乕傗怺郪媨巌偼乽怓崌偄傕昞忣傕椙偄丅慡懱偑傑偲傑偭偰偄偰丄慺惏傜偟偄弌棃塰偊乿偲戝婌傃丅惂嶌婜娫拞丄壗搙傕昤偒捈偟偨拞妛惗払偼乽偟傫偳偐偭偨偗偳丄奆偱岺晇偟偰昤偗偨丅抧堟偺巕偳傕払偵尒偰傕傜偊傞偺偼婐偟偄乿偲払惉姶偵怹偭偨丅 丂偙偺屻丄儃儔儞僥傿傾晹偑奊偵棤傪揬偭偰暥復傪擖傟丄俀儢寧掱偐偗偰姰惉偝偣傞丅棃擭侾寧偺敪昞夛偱偍斺業栚偟丄俀寧崰偐傜乽偊傫偟傫僱僢僩乿偱曻憲梊掕丅 丂儃儔儞僥傿傾晹偱偼丄偙傟傑偱傕愮庬愳妛墍旤弍晹傗忋孲崅峑偵奊傪埶棅偟偰巻幣嫃傪惂嶌偟偰偍傝丄崱擭偱俇嶌昳偑姰惉丅乽偙傟偐傜傕嫿搚偺楌巎傪巕偳傕払傗崅楊幰偵徯夘偟偰偄偒偨偄乿偲挰撪偺暉巸巤愝偵傕堅栤偵朘傟偰偄傞丅 |

| 敀婙忛傑偮傝偲孿夘傑偮傝傪宲彸 |

| 擔丂帪丂11寧23擔乮擔丒廽乯10帪乣丂仸彫塉寛峴 応丂強丂忋孲挰棫愒徏抧嬫岞柉娰丒巕堢偰妛廗僙儞僞乕乮忋孲挰戂撽67乯 丂幒挰枊晎偺庽棫偵峷專偟偨乽愒徏墌怱乿丄擔杮嬤戙壔偺僷僀僆僯傾乽戝捁孿夘乿俀恖偺執恖傪尠彶偡傞偨傔丄嶐擭傑偱偺敀婙忛傑偮傝偲孿夘傑偮傝傪宲彸偟偨僀儀儞僩乽愒徏楌巎傑偮傝乿傪崱擭偐傜怴偨偵奐嵜偡傞丅 丂儊僀儞僀儀儞僩偺乽晲幰峴楍乿偼丄墌怱偑寶棫偟偨朄塤帥傪弌敪偟偰愒徏抧嬫岞柉娰傑偱楙傝曕偔丅弌敪慜偵偼朄塤帥墌怱摪偵嶲攓偟丄埨慡婩婅朄梫傪幏傝峴偆丅夛応偱偼僗僥乕僕傗柾媅揦丄忋孲挰執恖帒椏揥帵丄暉堷側偳峴傢傟傞丅 丂摨擔奐嵜偲偟偰丄朄塤帥偱乽摿暿屼庨報乿庼梌乮桳椏乯丅庼梌幰尷掕偱晛抜枹岞奐偺乽墌怱摪乿摿暿攓娤偁傝丅愒徏抧嬫岞柉娰偱偼乽戞俁夞愒徏僒儈僢僩乿奐嵜丅 丂僀儀儞僩摉擔偼丄僐儈儏僯僥傿僶僗乮垽偺傝崋乯傕栺侾帪娫枅偵椪帪塣峴偟丄乽戂撽墂乿乽敀婙忛搊嶳岥慜乿俀儢強偵椪帪掆棷強傪愝偗傞丅抭摢媫峴偼丄備傞僉儍儔払偲堦弿偵僀儀儞僩夛応傑偱峴偔乽備傞僉儍儔楍幵乿傪塣峴偡傞乮忋孲墂俋帪俇暘敪乯丅 丂庡嵜幰懁偼乽挀幵僗儁乕僗偼尷傜傟偰偄傑偡丅偙偺婡夛偵岎捠婡娭傪棙梡偟偰僀儀儞僩夛応傊偍墇偟偔偩偝偄乿偲屇傃偐偗偰偄傞丅 丂栤偄崌傢偣偼愒徏抧嬫岞柉娰噭侽俈俋侾丒52丒係俇侽俆 |

| 偖傞傝忋孲儘儞僌嶶曕 |

| 擔丂帪丂11寧29擔乮搚乯俋帪乣15帪乮梊掕乯丄庴晅俉帪乣丂仸塉揤帪偼11寧30擔乮擔乯 廤崌応強丂忋孲挰栶応挀幵応 丂忋孲傆傟偁偄僂僅乕僉儞僌僋儔僽乽偆偝偓偲偐傔乿偑丄戞俆夞忋孲挰僂僅乕僉儞僌戝夛傪奐嵜偡傞丅搶旛惣攄掕廧帺棫寳峔憐悇恑帠嬈丅 丂忋孲挰栶応傪敪拝揰偵偟偰丄僗億乕僣僙儞僞乕丄忋孲拞妛峑傪捠偭偰嶳摴僐乕僗偱崅椾恄幮傊丅暯抧僐乕僗偱僺儏傾儔儞僪嶳偺棦懁傊壓傝丄嶳梲摴栰杹墂壠愓傊懌傪怢偽偡丅晛抜尒棊偲偟偰偄傞乽塀傟僗億僢僩乿傪扵偟偰丄斢廐偺忋孲傪偺傫傃傝曕偄偰傒傑偣傫偐丅 丂愭拝俀侽侽恖丅嶲壛旓俆侽侽墌丄18嵨枹枮俀侽侽墌乮曐尟椏娷傓乯丅18嵨枹枮偼曐岇幰偺摨堄彂昁梫丅曎摉丒堸傒暔丒偦偺懠僂僅乕僉儞僌偵昁梫側傕偺帩嶲丅 丂嶲壛婓朷幰偼嶲壛怽崬彂傪忋孲挰僗億乕僣僙儞僞乕傑偱帩嶲傑偨偼fax乮侽俈俋侾丒52丒係係侾俇乯偡傞丅怽崬掲愗11寧22擔乮搚乯17帪丅 丂栤偄崌傢偣偼噭侽俋侽丒侾俋侾侾丒俈俋侽俁乮搶枛乯 丂 |

| 乽擔杮偺攷棗夛偲戝捁孿夘乿 |

| 丂忋孲挰崌暪70廃擭偲戝嶃丒娭惣枩攷奐嵜丄徍榓侾侽侽擭傪婰擮偟偰丄忋孲挰嫿搚帒椏娰偱摿暿揥乽擔杮偺攷棗夛偲戝捁孿夘乿偑奐嵜偝傟偰偄傞丅11寧30擔乮擔乯傑偱丅擖娰椏柍椏丅 丂摿暿揥偱偼丄擔杮偺攷棗夛偺尨宆偲側偭偨撪崙姪嬈攷棗夛乮撪崙攷乯偲丄偦傟偵怺偔娭梌偟偨戝捁孿夘偺岟愌丒嬈愌丄偦偟偰尰戙偺崙嵺攷棗夛傊偺摴偺傝傪丄僷僱儖傗幨恀丄嬔奊丄徿攙側偳偺娭楢帒椏偲偲傕偵徯夘偡傞丅傑偨丄70擭枩攷埲崀偺崙撪偱奐嵜偝傟偨枩攷帒椏傕揥帵偝傟偰偄傞丅 丂柧帯惌晎偑怋嶻嫽嬈悇恑傪栚揑偲偟偰奐嵜偟偨撪崙攷偼寁俆夞丅拞偱傕丄孿夘偑尰応偺嵟崅愑擟幰偱偁傞怰嵏憤挿傪柋傔偨戞俆夞偼丄侾俋侽俁擭偵戝嶃偱奐嵜偝傟嵟戝偱嵟屻偺撪崙攷偲側偭偨丅彨棃偺枩攷傪堄幆偟偰弶傔偰奜崙惢昳偑弌昳偝傟丄栭娫僀儖儈僱乕僔儑儞傗僂僅乕僞乕僔儏乕僩丄儊儕乕僑乕儔儞僪側偳偺屸妝巤愝傕愝抲偝傟偰恖婥傪屇傫偩丅 丂栤偄崌傢偣偼摨娰噭侽俈俋侾丒52丒俁俈俁俈 |

| 乣偐傒偛偍傝枩攷乣 |

| 亀戝恖傕巕偳傕傕忋孲傪岲偒偵側傞堦擔丂傆傞偝偲仢乮傛偄偲偙乯扵偟儅儖僔僃亁 擔丂帪丂11寧俀擔乮擔乯10帪乣15帪丂仸塉揤寛峴丄峳揤拞巭 応丂強丂崅揷拞墰挀幵応乮忋孲挰拞栰俇俁俇乯 丂懡悽戙岎棳僀儀儞僩偱恖偲恖偲偑宷偑傝丄傒傫側偑拠椙偔曢傜偟偰偄偗傞挰偯偔傝傪偟偨偄両偦傫側憐偄偐傜崱擭傕乽傢傫偩乕傑傞偟偉乿傪奐嵜偟傑偡両 崱擭偺僥乕儅偼乽偐傒偛偍傝枩攷乿丅偦傟偧傟偺抧堟偺僽乕僗傪嶌傝丄廧傫偱偄傞偗偳傑偩傑偩抦傜側偄忋孲偺枺椡傪徯夘丅嶐擭傛傝僷儚乕傾僢僾偟偨夛応偵偤傂梀傃偵棃偰偔偩偝偄両 丂僗僥乕僕乮榓懢屰墘憈丒僴儚僀傾儞僼儔丒儔僥儞僟儞僗丒傾僐乕僗僥傿僢僋儔僀僽丂仸塉揤帪偼弅彫乯丄抾栘岺傗偍崄嶌傝側偳儚乕僋僔儑僢僾丄堸怘揦丄嶨壿丒擾嶻暔斕攧丄僶儖乕儞傾乕僩丄徚杊幵揥帵丄墢擔壆戜傕侓 丂栤偄崌傢偣偼摨幚峴埾堳夛噭侽俈俋侾丒56丒俇侽俁俆乮崟揷乯 |

| 怱偵撏偔巻忋奊庤巻揥 |

| 傗偭偲椓偟偔側偭偰偒傑偟偨丅奆偝傫偵夛偊傞偺傪妝偟傒偵丂丂壨杮旤巬巕 |

| 柧帯晽塤帣丒戝捁孿夘揱丂偗偄偡偗偠傖僼僃乕僘俀 |

| 丂丂丂丂丂戞廫屲夞丂撪崙姪嬈攷棗夛 乽撪崙姪嬈攷棗夛帠柋嬊乿偲杗偱戝彂偝傟偨撪柋徣偺堦妏丅偦偺拞偱姱堳払偑數庱嫤媍偟偰偄傞丅 乽弌昳暔偼慺嵽偺桪楎丄惢憿偺岻愘丄帪婡傪摼偨傕偺偱偁傞偐丄壙奿偑懨摉偐側偳偺娤揰偐傜斾妑偟偰傕傜偄偨偄丅奺晹栧偺怰嵏姱偼丄婎弨偵増偭偨昡壙寢壥傪婰偟偰偔偩偝偄乿 偦偆弎傋傞偺偼丄撪柋徣偺慜搰枾偩丅慜搰偼梄曋惂搙憂愝幰偲偟偰柤偑偁傞偑丄偙偺帪偼撪崙姪嬈攷棗夛偺幚柋傪庢傝巇愗偭偰偄傞丅 丂柧帯尦擭偺僷儕枩攷丄榋擭偺僂傿乕儞枩攷側偳偱丄惌晎偼怋嶻偵偍偗傞攷棗夛偺桳梡惈傪幚姶偟偨丅撪柋嫧戝媣曐棙捠偼丄崙偺嫮庛偼恖乆偺昻晉偵傛傝丄昻晉偼暔嶻偺懡壡偵傛傞偲偟丄暔嶻偺奐敪偲彠椼傪栚揑偵慡崙婯柾偺攷棗夛傪採埬偟偨丅撪崙姪嬈攷棗夛偱偁傞丅屼梡妡偲偟偰丄奺徣偐傜條乆側嶻嬈暘栰偺愱栧壠偑廤傔傜傟偨丅奺晹栧偺怰嵏姱偼怰嵏埬傪嶌惉偟丄怰嵏晹挿偑偦傟傪嬦枴偡傞丅孿夘偼怰嵏晹挿偺堦恖偲偟偰擟柦偝傟偨丅斵傜偼偙傟偐傜悢懡偺弌昳暔傪怰嵏偡傞丅戩墇偟偨弌昳偵偼丄棿栦丄朠栦丄壴栦傪崗傫偩儊僟儖傗朖忬偑憽傜傟傞偙偲偲側傞丅 乽偳偺傛偆側怴婯偺惢昳偑偁傞偐妝偟傒偱偡乿孿夘偼婜懸傪崬傔偰尵偭偨丅 乽尒悽暔偵側傜側偄傛偆棷堄偡傞傛偆偵乿偲慜搰偼偠傠傝偲孿夘傪尒偨丅丂慜搰偼枊恇偺崰孿夘偺抦屓偱偁傝丄曡扖愴憟偱孿夘偑峕屗扙憱弨旛偡傞嵺偵乽孨偺傛偆偵払幆偁傞幰偼丄愴偆偺偱偼側偔妶娽傪奐偄偰怴惌晎偵恠偔偡傋偒偩乿偲敆偭偨丅偦傟傪孿夘偼丄偗傫傕傎傠傠偵揱廗戉偺晹壓偵捛偄暐傢偣偨丅慜搰偼偦傟傪崻偵帩偭偰偄傞傛偆偱丄孿夘偼婥傑偢偄丅 乽戝捁偝傫丅媑揷偝傫偐傜暷塸偺偁傜備傞岺応傪帇嶡偝傟偨偲暦偄偰偄傑偡丅婡夿傗岺嬈椶偼棅傒傑偡乿挰揷媣惉偑岲堄揑偵孿夘偵尵偭偨丅挰揷偼丄偐偮偰媑揷惔惉偲嫟偵嶧杸偐傜塸崙傊棷妛偟丄僷儕枩攷偵傕攈尛偝傟丄攷暔娰宱尡偑朙晉偱偁傞丅 丂夛応偺忋栰岞墍偵丄婡夿娰丄摦暔娰丄導偺弌昳娰側偳偑媫僺僢僠偱寶愝偝傟偨丅偦偺拞偵丄慡崙偐傜廤傔傜傟偨柍悢偺弌昳暔偑暘栰暿偵捖楍偝傟偰偄偔丅孿夘偼婡夿丄壔妛惢昳丄惛楤丄峼愇傗峼暔帒尮丄寶愝嵽椏丄搚栘恾柺丄摡婍丒僈儔僗惢昳丄嬥懏壛岺暔丄攏幵惢昳丄嫵堢梡昳側偳悢懡偄晹栧偺怰嵏晹挿傪寭偹偨丅婡夿晹栧偩偗偱傕丄岺嶌丄朼愌丄嵸朌丄報嶞丄摦椡尮丄悈椡丄徚壩丄忴憿丄惢昘丄塣斃側偳懡婒偵暘偐傟傞丅 摉弶偼攷棗夛偲偄偆傕偺偼堦斒偵側偠傫偱偍傜偢丄弌昳暔偺廂廤偵傕嬯楯偑偁偭偨丅學堳偵傛傞廃抦姪桿傗旓梡彆惉偑岟傪憈偟丄弌昳暔偼嵟廔揑偵偼敧枩巐愮揰埲忋偲側偭偨丅弌昳幰偼姱挕丄晎導丄夛幮丄堦斒恖偱偁傞丅 夛応擖傝岥偵偼丄擾嬈梡偺嫄戝側晽幵偑儌僯儏儊儞僩偺傛偆偵愝抲偝傟偨丅岺晹徣岺嶌嬊偑億儞僾傪愝抲偟丄晄擡抮偐傜暚悈傪摫擖偟偨丅奐応偡傞偲丄堦斒擖応幰傗弌昳幰丄搒晎導扴摉幰偱偛偭偨偑偊偟偨丅 怰嵏偺堊偵丄婡夿娰傗奺徣奺晎導偺弌昳傪孿夘傜怰嵏姱偼尒偰夞偭偰偼丄怰嵏昡岅傪偦傟偧傟嶌惉偡傞丅悢偑懡偄偺偱戝曄偩丅偦偟偰揥帵偼導傗徣側偳慻怐偛偲側偺偱丄摨庬偺弌昳暔偺斾妑偑傗傝偵偔偄丅斾傋傞偨傔偵堦擔拞偁偪偙偪憱傝夞偭偨丅 乽弌昳偼庬暿偛偲偵揥帵偡傞傎偆偑傛偐偭偨乿偲怰嵏姱偼懅愗傟偟偨丅 孿夘偼惛椡揑偵怰嵏昡傪僠僃僢僋偟偰偄偔丅弌昳幰偵偼孿夘偺抦恖桭恖偺柤偑懡悢偁偭偨丅 乽杚栰孨丄嵅媣娫孨傕丅棅傕偟偄側乿奐戱巊偐傜偼丄孿夘偺杫撪扽峼挷嵏偵摨峴偟偨夋岺偺杚栰悢峕偑丄杒尒偺壊孎偲愮搰偺恄榟偺惛枾側夋傪弌昳偟偨丅斵偼儔僀儅儞偺惢恾曗彆傪峴偭偨傝丄嶘娛媗偺儔儀儖傪嶌惉偟偨傝偟偰偄傞丅傑偨丄曡扖愴憟偱彶媊戉強懏偩偭偨嵅媣娫掑堦偼丄報嶞夛幮傪憂嬈偟丄巻傪弌昳偟偰朠栦庴徿傪摼偨丅 嶧杸偺屲戙桭岤偼丄孿夘偑梞妛傪嫵偊偨惗搆偩偭偨偑丄崱偼朼愌傗峼嶳嬈偱妶桇偡傞帠嬈壠偲側偭偰偄偨丅屲戙偼棔愼偱棿栦傪丄嬥嬧傪暘棧偡傞儓僂壔朄偱朠栦傪庴徿偟偨丅 壔妛暘栰偵偼丄愇桘偲惛惢桘偑怣擹偐傜弌昳偝傟偰偄偨丅慜擭偵孿夘偑弰楌偟傾僪僶僀僗偟偰夞偭偨抧偱偁傞丅桘偼昳埵椙偔崙塿偵揔偆偲昡壙偱偒丄孿夘偼婐偟偔巚偭偨丅 傑偨丄孿夘娗棟壓偺岺晹徣岺嶌嬊偐傜丄晹壓偑懡悢弌昳偟偨丅億儖僩儔儞僪僙儊儞僩丄愇峱宆丄壠嬶丄慁斦婡丄忲婥婡夿丄孞鉔婡側偳偑丄棿栦徿傪庴徿偟偨丅怋嶻嫽嬈偺柾斖偲側傞傋偒晹彁側偺偱丄庴徿偱偒側偄曽偑栤戣偱偼偁傞偑丅庤慜枴慩偲搟傜傟偦偆偩偲孿夘偼巚偭偨丅堦曽丄怰嵏姱偱偁傝偮偮丄尦偺晹彁偺岞柋偱嶌惉偟偨恾娪傪帺暘偺扴摉暘栰偵弌昳偟丄壴栦傪庴徿偡傞崉偺幰傕偄偨丅怰嵏姱帺恎偑弌昳偟偰偼側傜側偄偲偄偆婯懃偼側偐偭偨丅 奺抧偺嶻暔偵埻傑傟嫽暠偟偨偺傕偮偐偺娫偩偭偨丅偁傑傝偵傕弌昳悢偑懡偡偓傞丅擖応幰傕嶻嬈偺扴偄庤偲側傞偙偲偑婜懸偝傟丄偦偺娤嶡椡傪崅傔傞偨傔偵丄怰嵏帠崁偺愢柧偵偼婥偑攝傜傟偨丅壗偑桪傟偰偄傞偐傪昡壙偡傞堊偵偼丄崙撪奜偺尰嫷挷嵏傕昁梫偱偁傞丅岺晹徣偺摨椈偱摨偠怰嵏晹挿偺戝搰崅擟傗丄梞妛幰帪戙偵悽榖偵側偭偨尦枊晎奀孯憤嵸偺栴揷孈崈側偳怰嵏姱偼奆昁巰偱偁傞丅岺嶌嬊偱孿夘偺晹壓偺塅搒媨嶰榊傕丄孿夘偺椬偱栙乆偲朿戝側壔妛惢昳偺怰嵏傪偙側偟偰偄傞丅 乽帪娫偲恖庤偑偄偔傜偁偭偰傕懌傝傑偣傫丅戝捁偝傫丄擾嬈偲椦嬈丄梣嬈暘栰傕巟墖偄偨偩偗傑偣傫偐乿偦偆埶棅偟偰偒偨偺偼揷拞朏抝偩丅媽枊晎偺梞彂挷強偱孿夘偲摨椈偩偭偨丅暔嶻丒杮憪妛傪擺傔丄挰揷偲嫟偵僷儕枩攷偵嶲壛偟丄搶嫗戝妛偺攷暔娰偺愝抲偵恠椡偟偰偄傞丅屻偵攷暔娰偺晝偲屇偽傟傞抝偩丅斵傕孿夘偲嫟偵懡悢偺暘栰傪書偊崬傫偱偄偨丅 乽偳傫偳傫帩偭偰偒偰偔偩偝偄両乿孿夘傕堦攖堦攖偱偁傞偑丄妝偟偄丅戝曄偱偁傞傎偳擱偊傞抝偱偁傞丅 乽戝捁偝傫偼堛弍傪妛偽傟偨偲偺偙偲丅亀堛弍忋偺梡嬶亁暘栰傕妋擣偄偨偩偒偨偄乿怰嵏姱偺嬤摗恀嬚偑懪恌偟偨丅堛弍偼愄偺榖偩偑庴偗偨丅 乽亀棨奀孯偺朇廵庪椔婍亁偙偦戝捁彨孯偺恀崪捀偐偲乿栴揷杧偑尵偆丅孯戉偼傕偆姩曎偟偰傎偟偄偲巚偆偑傗傓傪摼側偄丅  乽棳愇戝捁揳偺攷幆丅捛壛偱亀堖暈曮嬍媦傃憰忺亁亀怉暔丒摦暔亁傕偍婅偄偟偨偄乿挰揷偑偝傜偵愊傒廳偹傞丅摿偵弌昳悢偑懡偔昡壙偺庤偑昁梫側暘栰偩偑丄傕偼傗孿夘偺愱栧暘栰偲傎傏娭學偑柍偄丅 寢壥丄偍傃偨偩偟偄検偺怰嵏昡岅偵孿夘偺柤偑婰嵹偝傟傞偙偲偵側偭偨丅 柧帯廫擭敧寧偵奐応偟偨攷棗夛偼丄僐儗儔偺棳峴傗朶晽塉側偳栤戣傕惗偠偨偑丄寢壥巐廫屲枩恖偑擖応偟丄揥帵昳偺怴婯偝偑恖乆偺栚傪妝偟傑偣偨丅懡偔偼姱偐傜偺弌昳偱柉娫偐傜偼傑偩朢偟偄側偳壽戣偼巆偭偨偑丄堦斒偐傜偺弌昳偱偼朼愌婡偺僈儔愌偑恖婥傪攷偟偨丅桳塿側嶻暔傪嫟桳偟媄弍傪崅傔傞岲婡偲側偭偨丅 乽弌昳偑廔傢偭偨婍夿傗惢昳恾柺傪庁傝偰丄岺晹戝妛峑撪偵揥帵偝偣偰傕傜偍偆偐乿偲孿夘偼峫偊偨丅 怰嵏島昡偼奺惢昳偺奐敪曽恓偺徻嵶側巜恓偲側偭偨丅偦傟傜傪傑偲傔偨孿夘払怰嵏姱偵偼丄帠柋曌椼偺朖徿偑壓帓偝傟傞偙偲偵側偭偨丅偦偺婌傃傛傝丄傗偭偲廔傢偭偨埨揼偲旀暰偑斵傜偵偲偭偰偼戝偒偐偭偨丅 乽岲昡傪摼偨偺偼幚偵廳忯偱偁傞丅偮偄偰偼巐擭屻傪栚搑偵戞擇夞傪奐嵜偡傞傕偺偲偡傞丅師偼攞偺婯柾傪栚巜偡乿 朖徿庼梌偵偍偗傞戝媣曐偺孭帵偵丄堦摨偼暚偒弌偟偨丅 乽傑偨偁傟傪孞傝曉偡偺偐乧乿 朿戝側弌昳傪斾妑専徹偟嵶怱偺拲堄偱昡壙傪婰嵹偡傞丄恄宱偺杹傝尭傞廔傢傜側偄巇帠偵丄怰嵏扴摉幰偼嵞傃捛偄傗傜傟傞偙偲偵側傞丅 乽巐擭屻偼偳傟偩偗恑曕偟偨惢昳偑弌昳偝傟傞偐妝偟傒偩両乿孿夘偼挦傝側偄抝偩偭偨丅 |

| 戝妛惗偑忋孲偱塮夋惂嶌 |

| 丂戝嶃寍弍戝妛塮憸妛壢偱塮夋惂嶌傪妛傇妛惗払偑丄懖嬈惂嶌偲偟偰忋孲挰偱抁曇幚幨塮夋偺惂嶌偵庢傝慻傫偩丅 丂忋孲挰弌恎偺怐揷崄壒偝傫偑乽屒撈偲椬恖傊偺帨偟傒乿傪僥乕儅偵媟杮偲僾儘僨儏乕僗傪扴摉丅忋孲挰偲偦偺廃曈傪晳戜偵丄恖偲恖偑惷偐偵怱傪捠傢偣偰偄偔惵弔孮憸寑偱丄亀儅乕僕僫儖乮廃曈乯亁側応強偵偄傞恖乆偺堦壞傪昤偄偨丅 丂暔岅偺庡幉偼丄搶嫗偺戝妛傪拞戅偟幚壠偺帥傪庤揱偄側偑傜曢傜偡惵擭丒抭庽偲乽峏惗乿偺偨傔偵抭庽偺帥偵梐偗傜傟偨彮擭丒梇戝偺岎棳丅傇偮偐傝崌偄側偑傜傕怱傪奐偄偰偄偔擇恖偺巔傪昤偒丄乽帺暘偺拞偵偁傞屒撈偲懠幰偲偺宷偑傝傪尒偮傔捈偡偒偭偐偗偲側傞傛偆側嶌昳偵偟偨偄乿偲堄婥崬傒傪岅傞丅 丂俈寧偵忋孲偱栶幰僆乕僨傿僔儑儞偑峴傢傟丄俋寧偺嶣塭婜娫拞偼栺20恖偺妛惗僗僞僢僼偑棃挰丅怐揷偝傫偺幚壠丒忩暉帥傪廻幧偵偟側偑傜丄惣岝帥傗愱徧帥丄巗挰丒杮挰捠傝丄埰嫃恄幮側偳忋孲挰撪奺強偱儘働嶣塭傪峴偭偨丅曇廤嶌嬈傪宱偰丄12寧拞弡偵偼嶌昳傪姰惉偝偣偰戝妛偵採弌丅棃擭俀寧偺戝妛撪忋塮夛偱弶岞奐偝傟傞梊掕丅 丂乽帺暘偑嶌傞塮夋側傜丄帺恎偺僶僢僋儃乕儞傪宍嶌偭偨忋孲偺暔岅偱側偗傟偽乿偲榖偡怐揷偝傫丅乽巇帠偵偡傞偐偳偆偐偼傢偐傝傑偣傫偑丄懖嬈屻傕恖偲恖偲偺墢偺偒偭偐偗偵側傞傛偆側塮夋偯偔傝傪懕偗偰偄偒偨偄丅偦偟偰丄嶌偭偨嶌昳偑恖傗幮夛偵偳偺傛偆側塭嬁傪梌偊偰偄偔偺偐娤應傪妝偟傒偨偄乿偲岅偭偨丅 丂摨塮夋偼丄挰惂70廃擭婰擮僀儀儞僩偲偟偰棃擭俁寧偵忋孲挰偱忋塮夛傪奐嵜偡傞梊掕丅 |

| 僠僗僕僲儕傪傛傒偑偊傜偣傛偆 |

丂擔杮偱嬨廈偲忋孲挰偺埨幒愳偩偗偵惗堢偡傞擔杮屌桳庬偺婓彮愳憯乽僠僗僕僲儕乿偑惗偊傞偙偲傪栚巜偟偰乽愳傪峩偡丒杹偔乿妶摦偑俋寧 俇擔丄埨幒愳偱峴傢傟偨丅 俇擔丄埨幒愳偱峴傢傟偨丅丂俀侽侽係擭侾寧丄栺俋擭傇傝偵僠僗僕僲儕偑嵞敪尒偝傟偨偺傪婡偵丄惉堢娐嫬傪庣傠偆偲乽埨幒愳帺慠嵞惗専摙夛乿偺庢傝慻傒偵嫤椡偟偰枅擭俋寧偵峴傢傟偰偄傞妶摦丅 丂栺20擭娫懕偔彫妛惗帪偺妶摦傪宱偰丄忋孲拞妛峑壢妛晹偱僠僗僕僲儕偺尋媶傪偟偨傝丄忋孲崅峑抧堟娐嫬壢偱埨幒愳偺懡條側惗暔偺曐慡妶摦偵庢傝慻傓惗搆傕偄傞丅 丂摉擔偼乽嶳栰棦側傫偱傕懱尡戉乿乽棞偭巕僠儍儗儞僕乿偺彫妛惗丄忋孲崅峑抧堟娐嫬壢偺惗搆丄惣攄杹導柉嬊岝搒搚栘帠柋強丄抧堟儃儔儞僥傿傾傜栺30恖偑嶲壛丅愳偵擖偭偰巕偳傕払偺庤傗懌偱愳掙偺愇傪傂偭偔傝曉偟偨傝乮愳傪峩偡乯僞儚僔偱愳偺拞偺愇傪杹偄偨傝乮愳傪杹偔乯偟偨丅 丂嶌嬈屻偼丄栐偲僶働僣傪庤偵埨幒愳偵擖偭偰悈惗惗暔挷嵏丅愮庬愳寳堟惔棳偯偔傝埾堳夛丒墶嶳惓偝傫偺夝愢偱僼僫傗僇儚儉僣丄僆僀僇儚丄僇儚僯僫丄儎僑側偳奆偱庢偭偨嫑傗奓丄愳偺拵丄壨尨偵惗偊傞捒偟偄憪側偳傪娤嶡偟丄埨幒愳偵偼懡庬懡條側惗暔偑惗懅偟偰偄傞偙偲傪妛傫偩丅 |

| 俛俷俷俲丂僞僀儉乮侾俀俉乯 |

| 丂丂丂丂丂悽垻栱丂嵟屻偺壴丂丂丂丂丂丂丂摗戲丂廃 丂乽岝偲偼丄壗偲晄巚媍側傕偺偱偛偞偄傑偟傚偆乿 丂偙偺堦暥偐傜巒傑傞丅 丂帺暘傪柍偵偟偰丄斲丄柍偵偡傞偲偄偆嶌堊偝偊偠傖傑丅傂偨偡傜尒傞丄暦偔丄姶偠傞攠懱偲偟偰偁傞偙偲丅栙撉偣偢丄惡偵弌偟偰撉傒偨偄偲巚傢偣傞旤偟偄尵梩偨偪丅 丂樔傑偄偲偄偆尵梩偑晜偐傇丅媣偟偔朰傟偰偄偨丅攚嬝偑偮偄偲怢傃傞丅 丂乽晽巔壴揱乿傪挊偟偨幒挰帪戙偺擻栶幰丄悽垻栱尦惔傪庡恖岞偲偡傞丅72嵨偱帪偺尃椡幰偵傛傝嵅搉偵棳嵾偲側傞丅嵅搉偺抧偱弌夛偭偨幙杙側恖偨偪偲擻傪捠偟偰岎棳偡傞丅曄偵愲偭偰偄偨庒偒崰偼懅巕偺尦夒偵傕尩偟偔摉偨傝丄強嶌傪嫵偊偙傫偩丅 丂偦偺尦夒傕崱偼朣偄丅偙偙偵偒偰傛偆傗偔丄惗偒偲偟惗偗傞傕偺慡偰偵旤偼廻傝丄懎偵桳偭偨朙偐偝怺傒傪抦傞丅塉傪岊偆晳偄丅挗偄偺晳偄丅悢懡偔偺榓壧偑堷梡偝傟偰偄偰岥偢偝傓偺傕妝偟傒偩丅 丂嶳愳憪栘丄慡偰偵柦傪尒丄壧傪塺傒恄暓偵曺偘傞嵶傗偐側擔杮恖偺怱忣丅巹偨偪偺慶愭偼偙偆偄偆帺慠姶丄悽奅娤偵惗偒偨偺偩丅 丂乽柺塭偺朰傜傞傑偠偒暿傟偐側丂柤巆傝傪恖偺寧偵偲偳傔偰乿乕惣峴丅寧岝偵棷傑傞垽偟偄恖偺柤巆乧暿傟偰傕偦偺柺塭傪朰傟傞偙偲側偳偱偒傕偣偸丅 丂堿偲側傝丄晝尦惔傪庣傞朣偒懅巕丒尦夒偲偺榓崌傪丄崱偼壥偨偟偰丄偦偺榬偺拞偵悽垻栱偼堦惗傪暵偠傞丅 |

| 惔晼嶌昳揥奐嵜 |

丂孿夘傑偮傝偱偺彂摴僷僼僅乕儅儞僗側偳偱偍撻愼傒 偺挬庒惔晼偝傫偵傛傞嶌昳揥偑俋寧俇乣俈擔丄忋孲挰惗奤妛廗巟墖僙儞僞乕拞儂乕儖偱奐嵜偝傟偨丅 偺挬庒惔晼偝傫偵傛傞嶌昳揥偑俋寧俇乣俈擔丄忋孲挰惗奤妛廗巟墖僙儞僞乕拞儂乕儖偱奐嵜偝傟偨丅丂巘偺娾杮忇偝傫偲昞憰傪庤妡偗偨戝塝暉庻摪偝傫偵傛傞巀彆弌昳傗乽嶳偲晽偺朚妝僌儖乕僾乿偵傛傞儈僯僐儞僒乕僩傕奐嵜偝傟丄嶌昳揥偵壴傪揧偊偨丅 丂挬庒偝傫偼乽婜娫拞偼懡偔偺曽偵偛棃応偄偨偩偒姶幱偟偰偄傑偡丅懡偔偺弌埀偄傪偙傟偐傜傕戝愗偵偟偰偄偒偨偄偲巚偄傑偡乿偲岅偭偨丅 |

| 擭夑忬偯偔傝儃儔儞僥傿傾島嵗 |

| 擔丂帪丂11寧18擔乮壩乯19擔乮悈乯偄偢傟傕俋帪30暘乣11帪30暘 応丂強丂忋孲挰幮夛暉巸嫤媍夛戝夛媍幒 丂傂偲傝偖傜偟崅楊幰偺曽乆偵弌偡擭夑忬栺俉侽侽枃偵丄怓晅偗偟偰傕傜偊傑偣傫偐丅 丂島巘偺慜愳棙宐偝傫乮傝偙傝偡乯偑慄夋嶌惉嵪傒丅嶲壛旓柍椏丅彫昅丒奊偺嬶帩嶲丅奺夞20恖丅怽崬掲愗11寧17擔乮寧乯 丂怽偟崬傒丒栤偄崌傢偣偼忋孲挰幮夛暉巸嫤媍夛噭侽俈俋侾丒52丒俀俋侾侽 |

| 偄偒偄偒岎棳恊巕僶僗僣傾乕 |

| 丂12寧俈擔乮擔乯抭摢媫峴偵忔偭偰愒徏巵偺曥採帥乽曮椦帥乿傪朘偹導巜掕暥壔嵿偺乽愒徏嶰懜憸乿傪尒妛偟丄戄愗僶僗偱忋孲挰撪傪弰傝峛檋偺拝晅偗懱尡傗岡嬍嶌傝傪妝偟傓僣傾乕偑峴傢傟傞丅 丂憡惗墂傑偨偼忋孲墂敪拝丅曞廤掕堳25恖丅戝恖俉俆侽侽墌丄彫妛惗埲忋俇俆侽侽墌乮偍曎摉晅偒丒惻崬乯丅徻嵶偼偐傒偛偍傝娤岝嫤夛俫俹乽僲僗僞儖僕僢僋忋孲乿偱丅 丂怽偟崬傒丒栤偄崌傢偣偼偐傒偛偍傝娤岝嫤夛噭侽俈俋侾丒57丒俀俇侾侾 |

| 栰搷偺摿挜傪惗偐偟偨堩昳 |

| 丂忋孲挰埰嫃抧嬫屌桳偺栰惗庬乽埰嫃搷乿偑廂妌偺婫愡傪寎偊丄抧堟廧柉偑庤嶌傝偟偨婱廳側乽埰嫃搷僕儍儉乿偑崱擭傕斕攧奐巒偝傟偨丅 丂崱擭偼塉偑崀傜側偄堎忢婥徾偑懕偄偰廂妌偑婋傇傑傟偨偑丄俉寧偺崀塉偱壗偲偐惗堢偑恑傒俋寧弶弡傛傝廂妌奐巒丅抧堟儃儔儞僥傿傾偺嫤椡偱僕儍儉壛岺偑峴傢傟偨丅 丂抧堟妶惈壔偺堦娐偲偟偰屆棃傛傝摨抧嬫偺扟偁偄偵帺惗偡傞栰搷偺憹怋偲壛岺昳奐敪偵庢傝慻傓埰嫃抧嬫傆傞偝偲懞偯偔傝嫤媍夛偱偼丄俀侽侾俇擭偵忋孲崅峑偲抧尦儃儔儞僥傿傾偺嫤摥偱僐儞億乕僩壛岺偵拝庤丅栺俆擭娫偺帋峴嶖岆傪宱偰丄僕儍儉偺彜昳壔偵扝傝偮偄偨丅栰搷偺壥幚枴傪惗偐偟偰弌棃傞尷傝僔儞僾儖偵壛岺丅嬯枴偲巁枴傪傎偺偐偵巆偟偰巇忋偘偨堩昳偱丄擭乆僼傽儞偑憹偊偮偮偁傞丅 丂埰嫃搷僕儍儉偱師偺悽戙傊乽埰嫃乿偺柤慜傪巆偟  偨偄丅乽嫿搚垽乿偺堦抂偵傕側傟偽乧偲岅傞摨嫤媍夛丒棦嶳傆傟偁偄僒乕僋儖偺悈扟榓朏偝傫丅乽埰嫃偺奆偝傫偺恀柺栚側庢傝慻傒偲恀怱偑偙傕偭偨婱廳壥幚偺亀埰嫃搷僕儍儉亁傪丄惀旕堦搙枴傢偭偰傒偰偔偩偝偄乿丅 偨偄丅乽嫿搚垽乿偺堦抂偵傕側傟偽乧偲岅傞摨嫤媍夛丒棦嶳傆傟偁偄僒乕僋儖偺悈扟榓朏偝傫丅乽埰嫃偺奆偝傫偺恀柺栚側庢傝慻傒偲恀怱偑偙傕偭偨婱廳壥幚偺亀埰嫃搷僕儍儉亁傪丄惀旕堦搙枴傢偭偰傒偰偔偩偝偄乿丅丂侾時侾俉侽倗擖傝俈侽侽墌乮徚旓惻崬乯丅埰嫃傆傞偝偲娰偺傎偐丄俰俼忋孲墂慜偺娤岝埬撪強丄傂偑偟憼偱傕斕攧拞丅悢検尷掕側偺偱偍憗傔偵両 丂栤偄崌傢偣偼埰嫃傆傞偝偲娰噭侽俈俋侾丒54丒侽侽侾俈乮暯擔屵慜拞乯丄俥倎倶 侽俈俋侾丒56丒俇侾俆係丄儊乕儖 kuraimura@car.ocn.ne.jp |

| 戞11夞傎偭偲偨偄傓 in 忋孲 |

| 擔丂帪丂11寧18擔乮壩乯13帪30暘乣15帪 応丂強丂忋孲挰惗奤妛廗巟墖僙儞僞乕拞儂乕儖 丂乽壒妝偺椡偱怱傕恎懱傕寬峃偵両乿傪儌僢僩乕偵愒曚傪拞怱偵妶摦偡傞壒妝椕朄尋媶夛乽傎偭偲偨偄傓乿偑丄儈儏乕僕僢僋僙儔僺乕僐儞僒乕僩傪奐嵜偡傞丅擖応柍椏丅 丂壧傪暦偔偩偗偱側偔丄壒妝偵偁傢偣偰懱憖偟偨傝堦弿偵壧偭偨傝偟偰妝偟傓丄壒妝椕朄巑偑僾儘僨儏乕僗偟偨嶲壛宆僐儞僒乕僩丅巀彆弌墘乽楴撉僌儖乕僾偄傠偼乿丅 丂栤偄崌傢偣偼壒妝椕朄尋媶夛傎偭偲偨偄傓噭侽俋侽丒俈俉俈係丒俁侾俀俆 |

| 壴丂丂丂丂丂曋丂丂丂丂丂傝 |

丂斢廐偵嶇偔壴偑傕偆廔傢偭偨丅偄傗傑偩錛傕偁 傞丄壴払傕崲偭偰偄傞丅 傞丄壴払傕崲偭偰偄傞丅丂攡塉偼側偔偰傕懢梲偑惣傛傝丅傗偼傝廐偹丅梉曽偵拵偺壒偱彮偟廐傪姶偠偰丄掚巇帠偱娋偩偔丅 丂嫀擭偺捫偗儔僢僉儑僂傪怘傋側偑傜丠僾儔儞偯偔傝丅挿偄僾儔儞僞乕偵媴崻俉媴傪10働乕僗怉偊傞丅偝偰棃擭俇寧偑妝偟傒両掚偵幁偺懌愓尒偮偐傞丅枖怱攝帠偑憹偊傞丅 丂崱偺壴丄僩儗僯傾丄摗屟丄嶗偨偱丄僐僗儌僗丄傛傔側丄廐柤媏摍丅 |

| 傂丂偑丂偟丂憼丂忣丂曬 |

仧10寧25擔乮搚乯婥傑偖傟僗僀乕僣僾儗乕僩乽僓僋僓僋偺枴傢偄怺偄傾僢僾儖僷僀乿13帪乣15帪丅尷掕20怘丅侾侽侽侽墌乮堸傒暔晅乯丅梊栺偼傂偑偟憼岞幃儔僀儞偵偰 仧10寧25擔乮搚乯婥傑偖傟僗僀乕僣僾儗乕僩乽僓僋僓僋偺枴傢偄怺偄傾僢僾儖僷僀乿13帪乣15帪丅尷掕20怘丅侾侽侽侽墌乮堸傒暔晅乯丅梊栺偼傂偑偟憼岞幃儔僀儞偵偰仧11寧侾擔乮搚乯墫揷寷師偝傫偺庤懪偪偦偽偺擔丂仸梊栺桪愭 仧11寧俆擔乮悈乯乣俋擔乮擔乯暯揷傂傠巕幨恀丒奊庤巻揥丂仸擖応柍椏 仧11寧12擔乮悈乯乣16擔乮擔乯偔傜偺嶌昳揥 丂怽偟崬傒丒栤偄崌傢偣偼僊儍儔儕乕傂偑偟憼噭侽俈俋侾丒52丒俇俆侽俀乮悈乣擔丄10帪乣16帪乯 |

| 忣丂丂曬丂丂僾丂丂儔丂丂僓 |

| 仧傆傞偝偲枹棃憂憿僼僃僗僥傿僶儖俀侽俀俆丂11寧侾擔乮搚乯俈帪乣丂忋孲挰棫忋孲彫妛峑丂婥媴搵忔懱尡丄壢妛嶌昳揥昞彶幃丄壢妛幚尡嫵幒丄壢妛岺嶌嫵幒丄摿暿婇夋乽壢妛揥乿乽俁俢僾儕儞僞揥帵夛乿乽摿嶻昳僌儖儊斕攧乿丅栤偄崌傢偣偼忋孲挰嫵堢埾堳夛噭侽俈俋侾丒52丒俀俋侾俀 仧埰嫃傆傞偝偲傑偮傝丂11寧俋擔乮擔乯10帪乣14帪丂埰嫃傆傞偝偲娰丒埰嫃岞柉娰丂栰奜儔僀僽乮俿俙俲俤侾丄俶倀俿俽丄傁傜偟傘乕偲晹戉丄弰晽妝幧乯僌儖儊丄僔儑僢僺儞僌丄僎乕儉丄偍偨偺偟傒拪慖夛側偳丅栤偄崌傢偣偼埰嫃傆傞偝偲娰噭侽俈俋侾丒54丒侽侽侾俈乮暯擔屵慜拞乯 仧偖傫偖傫僼僃僗僞偐傒偛偍傝丂11寧16擔乮擔乯俋帪45暘乣15帪丂忋孲挰惗奤妛廗巟墖僙儞僞乕丂僗僥乕僕丄僌儖儊丄俹俼丄僔儑僢僺儞僌僐乕僫乕丄戝拪慖夛側偳丅栤偄崌傢偣偼忋孲挰彜岺夛噭侽俈俋侾丒52丒俁俈侾侽 仧榚嶁埨帯杤屻係侽侽擭婰擮乽廏媑偲榚嶁埨帯乿10寧25擔乮搚乯乣12寧俈擔乮擔乯偨偮偺巗棫棿栰楌巎暥壔帒椏娰 |